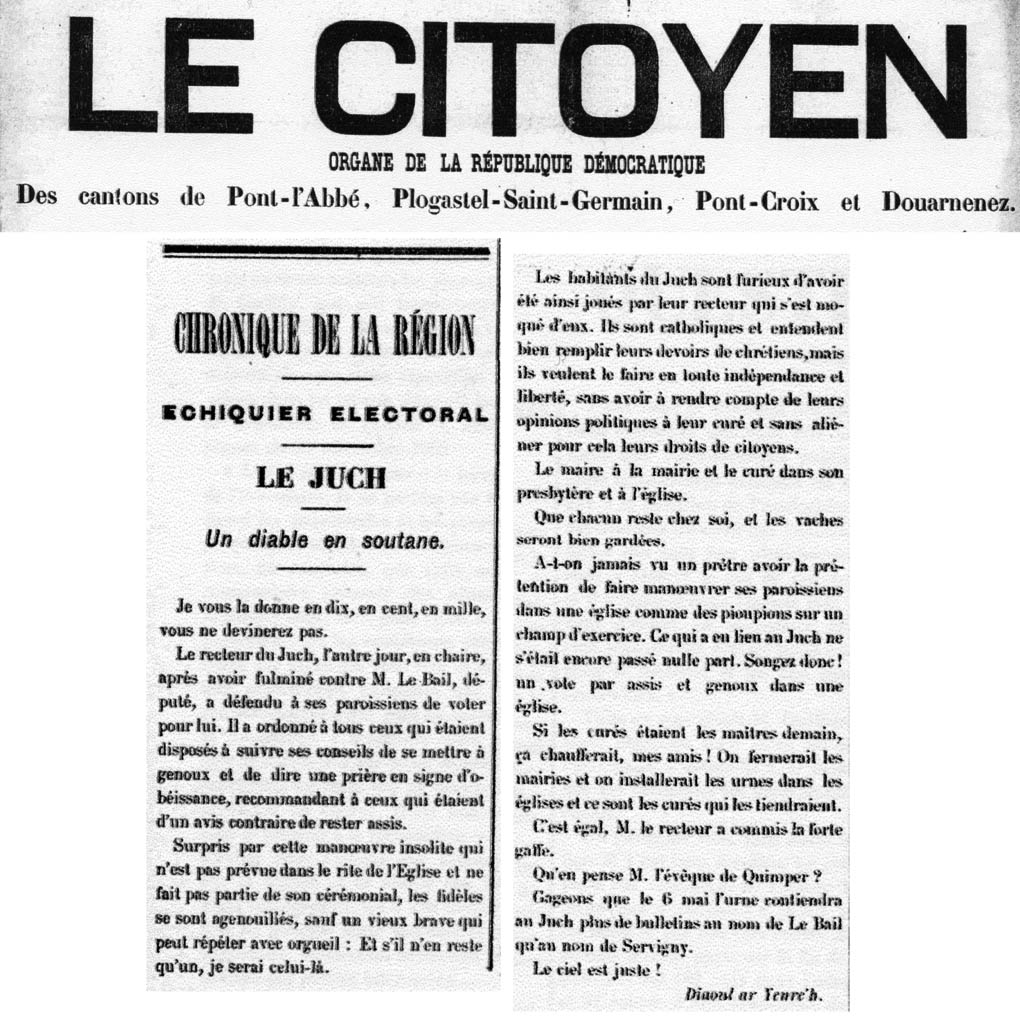

Questions à M. l’évêque de Quimper à propos de la conservation des biens mobiliers des églises (d’après Le Citoyen n°3 ,14 avril 1906.

Par lettre circulaire du 5 novembre 1900, M. l’évêque actuel de Quimper a institué une commission diocésaine d’architecture et d’archéologie. Dans cette circulaire, il s’est préoccupé, très légitimement à nos yeux, du mobilier liturgique et artistique des églises.

« Nous avons aussi, dit-il, un mobilier liturgique très précieux : des calices, des patènes, des reliquaires, des croix processionnelles, des bannières, des ornements sacrés d’un goût véritablement exquis et souvent d’une richesse incomparable. Tous ces objets sont-ils environnés d’assez de soins? Ne les voit-on pas, ici ou là, relégués dans des coins obscurs et humides, enfermés dans des coffres malpropres où ils s’oxygènent ou se couvrent de poussière? Parfois aussi ils sont mal gardés et exposés aux voleurs, ce qui n’est pas aujourd’hui un danger imaginaire. Enfin, MM. les curés et recteurs peuvent être surpris par des brocanteurs de passage qui leur font des offres merveilleuses en échange d’objets qui sont jugés sans utilité pratique et sans valeur apparente, alors qu’au point de vue de l’art et des antiquités ils ont un prix considérable. C’est ainsi que dans différents diocèses beaucoup d’églises ont été dépouillées de ce qu’elles avaient de plus précieux.

La Commission instituée par nous se fera un devoir de connaître tous les objets de prix renfermés dans nos églises et nos sacristies. Elle saura ensuite prendre les mesures nécessaires pour en assurer la conservation et le bon entretien ». La circulaire de M. François-Virgile, évêque de Quimper, se termine par les prescriptions suivantes :

« Art. 2. Il est institué dans notre diocèse une Commission d’archéologie et d’architecture dont le principal devoir est de veiller à la CONSERVATION et à l’ENTRETIEN de nos monuments religieux et du MOBILIER DE NOS ÉGLISES ET SACRISTIES ».

« Art. 5. Nul objet mobilier, quel qu’il soit, dés qu’il paraît avoir un caractère artistique ou archaïque, ne pourra être vendu, échangé ou même modifié, sans avis préalable de la Commission et sans une autorisation formelle de notre part ».

Voilà les mesures que l’évêque de Quimper a été obligé de prendre il y a 6 ans pour faire cesser des aliénations nombreuses d’objets du culte dans les églises du Finistère.

Nous avons expliqué dans le précédent numéro du Citoyen que M. Ribot et plusieurs membres de la droite avaient réclamé tant au sein de la commission qu’à la Chambre un contrôle judiciaire et administratif destiné à assurer la conservation des objets du culte. Voici les déclarations faites par M. Briand dans la séance du 7 mars 1906, où l’affichage de son discours a été voté :

«: M. ARISTIDE BRIAND.- Toujours à propos de la même question il s’était produit un incident plus particulièrement significatif au sein de la commission. Plusieurs de nos collègues de droite avaient, bien avant la discussion générale, manifesté les inquiétudes les plus vives relativement à ce que pouvaient devenir certains objets du culte.

M. GEORGES BERRY. -Quoi donc ?

M. ARISTIDE BRIAND.- L’un d’eux, même nous avait demandé, s’il ne serait pas bon que le gouvernement prit l’initiative d’un projet de loi séparé tendant à faire inventorier d’urgence les objets du culte ayant une valeur artistique afin de les mettre à l’abri des dilapidations possibles. Les arguments que l’on développe dans ce sens n’étaient certes pas à l’honneur des membres des conseils de fabrique ni du clergé. On nous affirmait, en effet, que depuis qu’il est question de la séparation, des brocanteurs parcouraient les campagnes et, avec la complicité des curés et de fabriciens ignorants, emportaient sur des voitures, de véritables chargements d’objets artistiques. La conclusion était qu’il fallait, à tout prix, faire obstacle à ce vandalisme. Or, quel moyen pour atteindre ce but, sinon l‘inventaire ? ».

S’il était nécessaire de prendre des mesures de conservation en 1900, n’était-il pas plus indispensable d’y avoir recours en 1906, après le vote de la loi, pour éviter le détournement et la vente des objets du culte et des richesses mobilières des Eglises qui pouvait être la conséquence d’une panique vraie ou simulée parmi les fabriciens et chez les membres du clergé ?

Les inventaires prescrits par la loi, n’étaient pas faits. Le double n’en existait pas dans les mairies. La loi et les prescriptions des circulaires de l’administration des cultes n’avaient pas été observées. N’était-ce pas le moment ou jamais de remplir, pour la sauvegarde de tous les droits, une formalité jugée indispensable en 1809 et en 1882. Qu’en pense M. l’évêque de Quimper, chef du diocèse ?